Torsten Neuendorff studierte Kommunikationswissenschaften und lebt und arbeitet in Berlin

Torsten Neuendorff

Er wollte das Foto zum Bild komprimieren: Roger Lips

Die Fotos von Roger Lips müssen als Experimente verstanden werden. Ein Experiment erfordert eine Anordnung: den Experimentator, eine Handlung und ein Objekt. Man stelle sich also vor, wie Lips unter der Lupe auf einem Negativ über Gesicht und Augen kratzt, z.B. für das Bild "ohne Titel" von 1985.

Für jeden Betrachter bleibt später sichtbar, wie Lips auf der Ebene der Zeichen, der Zeichnung, gehandelt hat. Immer wieder ließ er Chemikalien die Bildoberfläche zerfressen. Wo mag für ihn die Grenze gewesen sein: Hatte er noch ein zweites Negativ für einen zweiten Versuch? Konnte er den Verlust und die vollständige Zerstörung des Negatives im Schaffensprozeß riskieren? Stehen die malerisch-experimentellen und fotografischen Anteile bei seinen Fotoarbeiten in einem Verhältnis? Was bringt den Maler Lips dazu, nicht auf Leinwänden, sondern auf Fotos zu malen? Was zwingt den Fotografen Lips, seine fotografischen Vergrößerungen aufwendig zu überarbeiten?

| o. T., 1985 |  |

Wie bei allen offenen Experimenten wächst die Zahl der Variablen schnell ins Unendliche. Für ein Bild kombinierte Lips solange Techniken der Nachbearbeitung und Reproduktion, bis Motiv und dessen Bearbeitung fast eins wurden. Warum? Fotografie ist das Medium der Distanz: Der Film muß vor Licht geschützt werden, die Linse soll nicht angefaßt werden, das Objekt muß weit genug entfernt sein, um überblickt werden zu können... Aber Lips schaut auf seine Bilder und arbeitet darin und schaut und arbeitet wieder und archiviert die Zwischenstufen. In der Manipulation des Fotos sah Lips das Mittel, um zu einem guten Bild in seinem Sinne zu gelangen; er erzeugte Farbe, Kontur, Komposition und Textur. Bei seinem Tod im zweiundvierzigsten Lebensjahr besaß Lips ein umfangreiches Archiv mit Fotos in verschiedenen Stadien des Experimentierens. Da gibt es Fotos, die sich nur in Nuancen voneinander unterscheiden. Es gibt vorbereitete Serien. Da gibt es hunderte Diaschnipsel mit verschiedensten Fotografien - gewissermaßen von Lips als Rohmaterial gebraucht. Da gibt es Probeaufnahmen für neue Projekte.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Das gegenständliche und beschreibbare Foto - Kopf, Mann, Gruppe - tritt bei Lips im doppelten Sinne des Wortes in den 'Hintergrund'. Sehr schwer ist es, für den 'Vordergrund', also die Bearbeitung, eine Benennung zu finden. Man kommt auf abblätternde Farbe. Manchmal wirkt der Vordergrund wie zerrissen. Hartes, verstreutes Licht überlagert das Foto. Dieser 'Vordergrund' muß für Lips aber eine große Bedeutung besessen haben, sonst hätte er beispielsweise für die Serie Köpfe (SB 08 - SB 016) nicht sorgsamst jeweils unterschiedliche Formen der Bearbeitung ausgewählt. Lips läßt zeitweilig sogar den 'Hintergrund' ganz weg und präsentiert freie Farbarbeiten. (SB 040) Die intensive Farbigkeit seiner Bilder ist künstlich produziert. Welche Farben innerhalb eines Bildes aufeinandertreffen, hat er bestimmt. Wären Lips' Bilder Musik, so wäre diese Gruppe der bearbeiteten Fotos so etwas wie Free Jazz, eine Jam Session.

| o.T., 1985/91 |  |

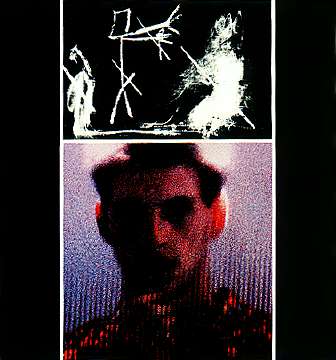

Mit dem Ende der 80er Jahre vollzogenen Wechsel hin zu neuen fotografischen Methoden (siehe Werkgruppen-Verzeichnis) gelingt ihm 1988 eine sehr typische Arbeit (SB 057/01), die geeignet ist, frühere und nachfolgende Themen sowie Techniken zu verstehen. Diese Arbeit heißt 'Tryptique': Im Mittelteil ist oben eine Zeichnung, die fotografisch in ein Negativ verkehrt ist. Die unteren zwei Drittel nimmt eine Farbfotografie ein. Der rechte und linke Teil sind Streifen belichteten Fotopapiers. Schwarz ist die dominierende Farbe - als Hintergrund der Zeichnung und bei den bildwichtigen Teilen der Fotografie. Die Fotografie zeigt das verschattete Gesicht eines dunkelhaarigen, jungen Mannes. Konzeptuell hat Lips alles eingesetzt, was ihm stets wichtig war: Die Zeichnung ist so flüchtig, daß sie figürlich wie ein Penck-Bild, aber auch als völlig ungegenständlich gelesen werden kann. Die Fotografie ist mehrfach reproduziert, so daß sich im unteren Teil sichtbare Interferenz-Streifen gebildet haben, alle Konturen sind entschärft.

|

| o.T., 1988 |

Mit ähnlichen Bildstrategien operierte Lips häufig. Techniken, die er sonst überlagerte, stehen hier in Beziehung zueinander. Der Effekt ist intensiv. Wenn man bereit ist, sich von der Meinung zu trennen, daß Lips' Bilder in der Tradition psychologischer Porträts stehen oder gar Hommagen an reale Liebhaber sind, ergibt sich ein Reichtum möglicher Interpretationen: christlich, psychoanalytisch, erotisch... Das Bild erscheint als Sehnsuchtsmotiv: das zugewandte Gesicht, das nicht auszumachen ist, das Leuchten in den Haaren, die Ähnlichkeit des Triptychons mit einem Flügelaltar, obwohl die Seitenverhältnisse verkehrt sind. Nach längerer Betrachtung könnte die Bildbedeutung kippen, weil Dunkelheit auch Gefahren birgt und ein Gesicht auch diabolische Züge annehmen kann. Primär jedoch löst das Sujet, ein konventioneller Männerkopf, Sympathie beim Betrachter aus. Es ist unerheblich, ob das Bild aus einer Zeitschrift stammt, Schnappschuß aus dem Alltag oder Erinnerungsbild an einen Freund ist.

|

| o.T. (Rolf), 1992 |

Wie es im Film üblich ist, so könnte man Lips' Vorgehensweise als ein 'typecasting' bezeichnen, d.h., ein Schauspieler wird für die Rolle besetzt, wenn er von vornherein der Rolle entspricht oder, noch besser, wenn er überhaupt nur bestimmte Rollen spielt. Welche Rolle spielt also das Motiv? Es ist immer noch ein junger, schlanker, hübscher Mann zu erkennen, gleichgültig wie sehr das Bild später überarbeitet wird. Es ist nicht einmal zu entscheiden, ob die Überarbeitung eine Schönheit heraufbeschwört, die der Fotografierte im Alltag gar nicht besitzt. Dieser Überlegung folgend können Lips' Bilder kaum ein Resümee der Lebensentwürfe oder der Individualität der Fotografierten sein. Lips entscheidet, was an einem Kopf, einem Gesicht schön und wichtig ist, und paßt es in sein Bild ein. Wie bei vielen anderen Fotografen reichte dafür auch eine Skulptur, ein Fernsehbild oder eine Werbeanzeige. Wenn das Bild also als Sehnsuchtsmotiv erscheint, muß man bedenken, daß es ein ihm Unbekannter ist, auf den Lips seine Hoffnung richtet. Formal reiht sich das beschriebene Triptychon bewußt in die Tradition des Tafelbildes ein. Aber es ist nicht zu übersehen, daß die ästhetische Wirkung stark grafisch ist, wie bei einem Poster oder einer Anzeige. Es sind Bilder erhalten, die mit denselben Mitteln spielen. Lips hat diese Fotos in Serien und Tableaus präsentiert. Aber die Ergebnisse wirken seltsam unentschieden: Variation, Steigerung oder Addition hat er nur ansatzweise zu seinem Konzept gemacht. 'Was paßt, was stört?' Vielleicht war ihm als Fotograf die künstlerische Antwort auf diese Fragen schwergefallen, vielleicht kann sie erst der Betrachter geben.

|  |

| o.T., 1985/88 | o.T., 1986/88 |

Etliche seiner Diptychen aus ungegenständlichem Bild und Portrait beziehen genau daraus ihre Spannung. Zurecht ist darauf hingewiesen worden, daß sich die Bedeutung einzelner Bilder bei Lips erst in der Zusammenschau mit anderen ergibt. Um diese Lesart zu fördern, hat Lips seine Bilder bei Ausstellungen sorgsam gruppiert (vgl. Reinhold Mißelbeck und Diptychon SB 063 und SB 064).

| o.T., 1985/86 |  |

Das fotografische Werk von Lips entwickelte sich in den zehn Jahren von 1984 bis 1994, in der Zeit der konservativen Regierung Reagans in den USA und Kohls in Deutschland. Lips hat sich nicht gescheut, in Gesprächen auf Unzufriedenheit mit seinem Leben und mangelnden künstlerischen Entfaltungsspielraum hinzuweisen. Dies mag zunächst erstaunen, wenn man an seine künstlerischen Arbeiten denkt. Man muß wissen, daß Lips zutiefst philosophisch über die Kraft von fotografierten Bildern nachdachte, so zum Beispiel, ob die Fotografie auf der Ebene der Gedanken anzusiedeln sei (vgl. Manfred Geisler). Insofern sind seine Bilder nie ein momentaner Akt des Protests - wie es ein vulgäres oder obszönes Bild es manchmal leistet. Die Debatten um Pornographie und AIDS hat er nicht zu einem persönlichen Befreiungsschlag genutzt, anders als beispielsweise die Sängerin Sinead O'Connor, die ein Bild des Papstes zerriß - und dafür hinnehmen mußte, daß Katholiken eine Dampfwalze über ihre CDs rollen ließen; oder der Fotograf Robert Mapplethorpe, der den Männertyp, auf den er fixiert war, von der Kunstwelt bewundern ließ - Amerikas Konservative aber zogen in der Folge die staatliche Kunstförderung von kontroversen Ausstellungen ab. Vorsichtig hat Lips versucht, seine Arbeiten zu kleinen Kommentaren zu machen. Zum Beispiel mit den Fotos von Marky Mark, dessen damaligen Video-Clip er abfotografierte. Im Rückblick läßt sich erahnen, daß Lips die Zeichen der Zeit erkannte, als es plötzlich möglich wurde, daß ein Weißer die Rapper-Attitüde propagiert, ein Jugendlicher sich die körperliche Präsenz eines Muskelmannes antrainiert und auf dem Musiksender MTV die Kamera einen Jungen mit kurzgeschorenen Haaren und ausgezogenem T-Shirt umkreist. Aber von allen möglichen Positionen entschied sich Lips hier für die Medien-Reflexion und präsentiert dementsprechend einen Bildteppich und eine lange Reihe einzelner Kleinbildnegative.

|

|

|

| alle o.T. 1992 | ||

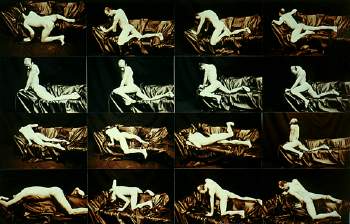

Lips hatte sehr wohl das fotografische Talent für erotische Bilder. So verwandte er Aktfotos, die einen muskulösen Mann auf einem mit schwarzem Leder verhüllten Sofa zeigen, für das Tableau SB 232/01 (Rolf). Aber daß Lips 16 Bilder statt einem zeigt, verleiht der Situation keine Steigerung der Erotik, sondern macht sie sachlicher. Der Gebrauch als 'Pin-Up' wird unmöglich.

| o.T. (Frank und Karl Osswald), 1991 |  |

Bei Bildern nackter Paare greift er Momente heraus, die nicht zufällig, sondern choreographiert erscheinen. Eine kurze Szene, in der ein Ledermann seinem Lover plötzlich mit schweren Stiefeln in den Bauch tritt, hätte Mapplethorpe vielleicht in der existentiellen Spannung aus Sex und Brutalität im Bild gebannt. Lips ging in seinen Arbeiten einen anderen Weg. Angesichts von AIDS hielt Lips ein größeres Maß an Zuwendung und Zärtlichkeit beim Safer Sex für erforderlich. Plakativ machte er das als Kritik an schwulen Männern deutlich.

Bei Lips besteht eine Übereinstimmung zwischen seinen Ideen, wie sie sich etwa in dem Ausstellungstitel 'zwischen oben als unten' ausdrücken, und seiner künstlerischen Strategie: Ist ein Bild inszeniert, kann die Fotografie abbildend sein. Ist ein Bild sehr klein, kann der Rahmen opulent sein. Ist ein Motiv sehr eindeutig, kann die Bearbeitung wild sein.

Torsten Neuendorff, April 1999